Di Paolo Ceccato

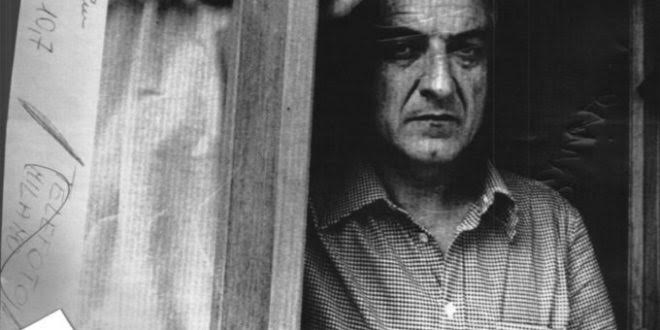

Ritratto di Goffredo Parise (1929-1986). Foto dal web.

Le nostre generazioni, qui dove viviamo, non hanno conosciuto la povertà. Dunque questo termine, povertà, va usato con attenzione*. Nessuna ideologia né politica; nessun inno al pauperismo o compiaciuta sciccheria. La “povertà volontaria”, qui, è uno strumento, l’unico, forse, efficace per ribellarsi a noi in quanto “cittadini-consumatori”, sempre più consumatori, con doveri aggiunti,

e sempre meno cittadini, con diritti sottratti. Uno strumento, la volontaria povertà, da usarsi come meglio si crede, rinunciando a quel che si può o vuole, se si crede. Consapevoli degli effetti sulla nostra economia, e dunque sul nostro benessere, basati proprio sui consumi. Quali alternative, se ci sono?

Premesso questo, da cui qualche pignoleria qua e là nel testo citato,

riproponiamo il noto articolo di Goffredo Parise (Vicenza 1929-Treviso 1986), “Il rimedio è la povertà”, Corriere della Sera, 30 giugno 1974.

Buona lettura.

******

“Questa volta non risponderò ad personam, parlerò a tutti, in particolare però a quei lettori che mi hanno aspramente rimproverato due mie frasi: «I poveri hanno sempre ragione», scritta alcuni mesi fa, e quest’altra: «il rimedio è la povertà. Tornare indietro? Sì, tornare indietro», scritta nel mio ultimo articolo.

Per la prima volta hanno scritto che sono “un comunista”, per la seconda alcuni lettori di sinistra mi accusano di fare il gioco dei ricchi e se la prendono con me per il mio odio per i consumi.

Dicono che anche le classi meno abbienti hanno il diritto di “consumare”.

Lettori, chiamiamoli così, di destra, usano la seguente logica: senza consumi non c’è produzione, senza produzione disoccupazione e disastro economico. Da una parte e dall’altra, per ragioni demagogiche o pseudo-economiche, tutti sono d’accordo nel dire che il consumo è benessere, e io rispondo loro con il titolo di

questo articolo.

Il nostro paese si è abituato a credere di essere (non ad essere) troppo ricco. A tutti i livelli sociali, perché i consumi e gli sprechi livellano e le distinzioni sociali scompaiono, e così il senso più profondo e storico di “classe”.

Noi non consumiamo soltanto, in modo ossessivo: noi ci comportiamo come degli affamati nevrotici che si gettano sul cibo (i consumi) in modo nauseante.

Lo spettacolo dei ristoranti di massa (specie in provincia) è insopportabile. La quantità di cibo è enorme, altro che aumenti dei prezzi. La nostra “ideologia” nazionale, specialmente nel Nord, è fatta di capannoni pieni di gente che si getta sul cibo.

La crisi? Dove si vede la crisi? Le botteghe di stracci (abbigliamento)

rigurgitano, se la benzina aumentasse fino a mille lire, tutti la comprerebbero ugualmente.

Si farebbero scioperi per poter pagare la benzina.

Tutti i nostri ideali sembrano concentrati nell’acquisto insensato di oggetti e di cibo. Si parla già di accaparrare cibo e vestiti.

Questo è oggi la nostra ideologia.

E ora veniamo alla povertà.

Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è “comunismo”, come credono i miei rozzi obiettori di destra.

Povertà è una ideologia, politica ed economica.

Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il cibo necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua.

Povertà e necessità nazionale sono i mezzi pubblici di locomozione, necessaria è la salute delle proprie gambe per andare a

piedi, superflua è l’automobile, le motociclette, le famose e cretinissime “barche”.

Povertà vuol dire, soprattutto, rendersi esattamente conto (anche in senso economico) di ciò che si compra, del rapporto tra la qualità e il prezzo: cioè saper scegliere bene e minuziosamente ciò che si compra perché necessario, conoscere la qualità, la materia di cui sono fatti gli oggetti necessari.

Povertà vuol dire rifiutarsi di comprare robaccia, imbrogli, roba che non dura niente e non deve durare niente in omaggio alla sciocca legge della moda e del ricambio dei consumi per mantenere o aumentare la produzione.

Povertà è assaporare (non semplicemente ingurgitare in modo nevroticamente obbediente) un cibo: il pane, l’olio, il pomodoro, la pasta, il vino, che sono i prodotti del nostro paese; imparando a conoscere questi prodotti si impara anche a distinguere gli imbrogli e a protestare, a rifiutare.

Povertà significa, insomma, educazione elementare delle cose che ci sono utili e anche dilettevoli alla vita.

Moltissime persone non sanno più distinguere la lana dal nylon, il lino

dal cotone, il vitello dal manzo, un cretino da un intelligente, un simpatico da un antipatico perché la nostra sola cultura è l’uniformità piatta e fantomatica dei volti e delle voci e del linguaggio televisivi.

Tutto il nostro paese, che fu agricolo e artigiano (cioè colto), non sa più distinguere nulla, non ha educazione elementare delle cose perché non ha più povertà.

Il nostro paese compra e basta.

Si fida in modo idiota di Carosello (vedi Carosello e poi vai a letto, è la nostra preghiera serale) e non dei propri occhi, della propria mente, del proprio palato, delle proprie mani e del proprio denaro.

Il nostro Paese è un solo grande mercato di nevrotici tutti uguali, poveri e ricchi, che comprano, comprano, senza conoscere nulla, e poi buttano via e poi ricomprano.

Il denaro non è più uno strumento economico, necessario a comprare o a vendere cose utili alla vita, uno strumento da usare con

parsimonia e avarizia.

No, è qualcosa di astratto e di religioso al tempo stesso, un fine, una investitura, come dire: ho denaro, per comprare roba, come sono

bravo, come è riuscita la mia vita, questo denaro deve aumentare, deve cascare dal cielo o dalle banche che fino a ieri lo prestavano in un vortice di mutui (un tempo chiamati debiti) che danno l’illusione della ricchezza e invece sono schiavitù.

Il nostro paese è pieno di gente tutta contenta di contrarre debiti

perché la lira si svaluta e dunque i debiti costeranno meno col passare degli anni.

Il nostro paese è un’enorme bottega di stracci non necessari (perché sono stracci che vanno di moda), costosissimi e obbligatori.

Si mettano bene in testa gli obiettori di sinistra e di destra, gli “etichettati” che etichettano, e che mi scrivono in termini linguistici assolutamente identici, che lo stesso vale per le ideologie.

Mai si è avuto tanto spreco di questa parola, ridotta per mancanza di

azione ideologica non soltanto a pura fonia, a flatus vocis ma, anche quella, a oggetto di consumo superfluo.

I giovani “comprano” ideologia al mercato degli stracci ideologici così come comprano blue jeans al mercato degli stracci sociologici (cioè per obbligo, per dittatura sociale).

I ragazzi non conoscono più niente, non conoscono la qualità

delle cose necessarie alla vita perché i loro padri l’hanno voluta disprezzare nell’euforia del benessere.

I ragazzi sanno che a una certa età (la loro) esistono

obblighi sociali e ideologici a cui, naturalmente, è obbligo obbedire, non importa quale sia la loro “qualità”, la loro necessità reale, importa la loro diffusione.

Ha ragione Pasolini quando parla di nuovo fascismo senza storia. Esiste, nel nauseante mercato del superfluo, anche lo snobismo ideologico e politico (c’è di tutto, vedi l’estremismo) che viene servito e pubblicizzato come l’élite, come la differenza e differenziazione dal mercato ideologico di massa, rappresentato dai partiti tradizionali al governo e all’opposizione.

L’obbligo mondano impone la boutique ideologica e politica, i gruppuscoli, queste cretinerie da Francia 1968, data di nascita del grand marché aux puces ideologico e politico di questi anni.

Oggi, i più snob tra questi, sono dei criminali indifferenziati, poveri e disperati figli del consumo.

La povertà è il contrario di tutto questo: è conoscere le cose per necessità. So di cadere in eresia per la massa ovina dei consumatori di tutto dicendo che povertà è anche salute fisica ed espressione di se stessi e libertà e, in una parola, piacere estetico.

Comprare un oggetto perché la qualità della sua materia, la sua forma nello spazio, ci emoziona.

Per le ideologie vale la stessa regola. Scegliere una ideologia perché è più bella (oltre che più “corretta”, come dice la linguistica del mercato degli stracci linguistici).

Anzi, bella perché giusta e giusta perché conosciuta nella sua qualità

reale.

La divisa dell’Armata Rossa disegnata da Trotzky nel 1917, l’enorme

cappotto di lana di pecora grigioverde, spesso come il feltro, con il berretto a punta e la rozza stella di panno rosso cucita a mano in fronte, non soltanto era giusta (allora) e rivoluzionaria e popolare, era anche bella come non lo è stata nessuna divisa militare sovietica. Perché era povera e necessaria.

La povertà, infine, si cominci a impararlo, è un segno distintivo infinitamente più ricco, oggi, della ricchezza.

Ma non mettiamola sul mercato anche quella, come i blue

jeans con le pezze sul sedere che costano un sacco di soldi. Teniamola come un bene personale, una proprietà privata, appunto una ricchezza, un capitale: il solo capitale nazionale che ormai, ne sono profondamente convinto, salverà il nostro paese”.

*Della povertà vera, se ne può, al più, leggere, così tanto per togliersi

qualsivoglia nostalgia: “avea le gambe impiagate e inverminite; il rimanente corpo mangiato da schifosi animaletti”, così dalle cronache del tempo, su uno dei tanti mezzi morti per fame e gelo, sulle strade della Bologna del 1741 (in Piero Camporesi, Il pane selvaggio, Garzanti, 1980).

#Povertà #povertàperopposizione #Parise #disobbedienzacivile #consumismo #sistema #benessere #libertà #obbedienza #nuovavita #paoloceccato #usquetandem #manuale #comunisti #fascisti #cultura #bulimia #selezione